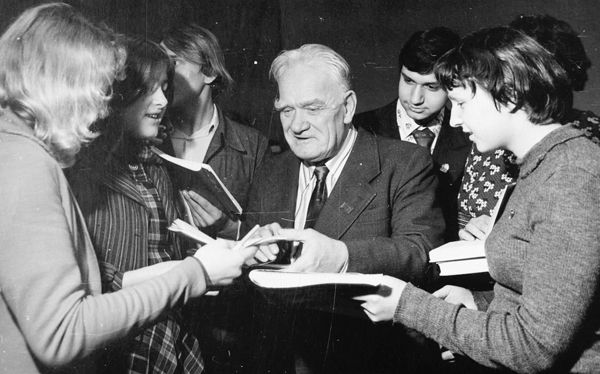

Приближалось 80-летие Максима Лужанина. Я решил взять у писателя интервью для газеты, в которой я тогда работал. Разговор, однако, вышел далеко за пределы традиционного интервью. В газете я смог напечатать примерно одну пятую из того, что было записано. Остальное осталось в рукописи.

Недавно, перебирая свой архив, я наткнулся на эту рукопись. Прочитал. Мысли, оценки, рассуждения классика белорусской литературы показались мне интересными для сегодняшнего читателя.

Так оно делалось

— Пора вашего литературного становления пришлась на начало 1920-х годов. В то время в белорусскую литературу на волне революционного обновления, национального возрождения пришла целая плеяда ярких, талантливых личностей. Наверное, со многими из них вы были знакомы. Возможно, они оказывали какое-то влияние на ваше творчество...

— Мне, безусловно, повезло. С самого начала судьба свела меня с интереснейшими, прекраснейшими людьми. В Белорусском педагогическом техникуме, куда я поступил летом 1924 года, студией «Молодняк» руководил известный прозаик Михаил Зарецкий. На наши занятия он нередко приглашал своих товарищей, старших и младших. Живые, непосредственные беседы с ними, конечно же, не могли не оказать своего благотворного влияния на студийцев-новичков.

Рукопись моей первой поэтической книги читал и благословил в печать Тишка Гартный. Посчастливилось мне также общаться с Кузьмой Черным, Кондратом Крапивой, Змитроком Бядулей. Я уже не говорю о встрече с Иваном Купалой и Якубом Коласом. Каждая такая встреча давала толчок вперед, пример их литературного мастерства обязывал нас к серьезной, требовательной работе, а критические замечания и практические советы вынуждали задумываться о высокой писательской миссии.

— Вы упомянули студию «Молодняк». Попасть туда считалось большой честью. Почему же вы, побывав в этом объединении где-то с год, вышли оттуда?

— Собственно говоря, я выходил из «Молодняка» не потому, что стало там тесно и душно. На мой тогдашний литературный рост в организации хватало и воздуха и пространства. Меня (да, наверное, не ошибусь, если скажу — и моих друзей) привлекали к вышедшим ранее товарищам их литературные возможности. Около этих людей, думалось нам, младшим, просторнее будет в хождении, больше возможностей для науки, если не буквальной, то через произведения. Им же, старшим, кто успел сформироваться как литератор, но уже хорошо видно, что литература перерастает «одежку» организационных форм. Вскоре это стало понятно шире. После образования нами «Узвышша» из того же «Молодняка» вышла еще группа, чтобы объединиться в «Полымя».

Что дало мне лично новое литературное окружение? Прежде всего это был шаг в углубление, улучшение литературной работы. Хотя, написано в те годы довольно много зеленого, в чем сейчас не очень хочется признаваться, зато научился понимать: литература не любит наполовину приложенных рук, не до остатка раскрытой души.

После окончания педтехникума я поступил на литературно-лингвистическое отделение Белгосуниверситета. И случилось так, что в университете мы снова собрались вместе на одном курсе: Трус, Глебко, Дорожный, я и наш бывший студийный наставник Зарецкий. На старших курсах было также довольно много литераторов. Однако не все из них сумели по-настоящему стать членами нового студенческого коллектива. Начались недоразумения, глупые выпады против писателей в студенческой печати.

Тогда вообще литература входила в пору бурных диспутов, затяжных дискуссий, жестких взаимных атак одной литературной организации на другую. Поэтому большинство из нас училось плоховато, а я из-за непростительного легкомыслия обучения не закончил и был вынужден подолгу слепиться, доучиваться своими силами.

— Александр Амвросьевич, вы были не только свидетелем глобального явления, как коллективизация, но и ее непосредственным участником. Каким образом это произошло?

— Очень просто. С целью изучения жизни я самостоятельно совершил несколько путешествий в новый день республики. Накопилось много материала, глаза стали шире и полнее смотрели вокруг. Наиболее поразила поездка по Полесью в начале 1930 года. Именно там местные руководители попросили меня поучаствовать в организации колхозов около Мозыря, в Юровичском и Туровском районах. После этого у меня осталось несколько толстых блокнотов...

Мы, уполномоченные, проводили бессонные ночи в школах и домах-читальнях, агитируя людей записываться в колхоз. Но на все наши уговоры ответом было глухое молчание. Ожили бандитские выстрелы, разгорались пожары, вражеские руки разбрасывали добытые за границей листовки...

В деревне Азераны вспыхнул массовый бунт. На его утихомиривание прислали военнослужащих. Однако разгневанные крестьяне залепили коменданта грязью, военных забросали камнями, а работников сельсовета загнали на крышу. Кончилось тем, что бабы пошли к обобществленному скоту, топорами разбили запертые двери и разогнали коров и лошадей. Только на следующий день, когда на помощь военным приехала милиция, удалось навести порядок.

В другой деревне милиция приехала забирать для высылки на север зажиточные семьи. Так сын дьяка вскочил на колокольню и давай звонить. Начали сбегаться бабы. (Почему-то везде зачинщиками волнений были женщины. Мужчины же стояли в стороне, нервно курили самокрутки и наблюдали.) Когда брали дьяка, его отстаивали с кольями. Большая драка была. Выхватили три семьи.

В Юровичском районе восстания вспыхнули сразу в четырех деревнях. Район практически оказался на военном положении. С большим усилием созданные вечером колхозы утром рассыпались. На собраниях кричали: «Местной власти не признаём! Даешь Червякова!», «Долой колхоз! Даешь Польшу!». Срывали красные флаги и вывешивали белые. Посылали ходоков в столицу. Их возвращали: одних из Мозыря, других — из Минска. И отправляли на заготовку леса.

Я много чего не понимал, во многом колебался. Но все, что видел и слышал, записывал честно. И у меня постепенно складывалось общее впечатление. Очень неприятное впечатление. Было видно, что местные власти с работой по коллективизации не справляются. Председатель сельсовета не знает, на кого можно опереться. Не знает, сколько разобрано (самовольно!) семян. Сколько человек в группе бедности. Активисты запуганы и не проявляют никакой инициативы. Постановления о выселении чрезвычайно шаблонные, мало конкретных фактов, все общие фразы. И люди часто не понимают, за что их раскулачивают. Поэтому работа фактически остановилась. Когда начинали приставать с увещеваниями идти в колхоз, люди доставали из-за пазухи газету со статьей Сталина и трясли ею: «Мы тоже грамотные. Вот почитайте!».

Но и там, где колхоз кое-как сколотили, никакой работы не велось — ни подготовки к перевыборам, ни посевкампании, ни сбора золы. Мертво. Председатель малограмотный и сам не знает, кто у него в правлении. Не умеет читать по-белорусски. Молодежь не знает, чем заняться. Радио— и кинопередвижки не работают. Библиотека бедная: пятьдесят белорусских книжек, пять газет («Звязда», «Правда», «Белорусская деревня», «Чырвоная Змена», «Безбожник»), два журнала («Пути коллективизации» и «Изба-читальня»).

Немного лучшей оказалась ситуация в Туровском районе. Здесь, благодаря неплохой работе актива среди населения, ни восстаний, ни бунтов фактически не было. И уже в 1930 г. на Туровщине смогли организовать 29 колхозов. Особенно меня удивил рост местной партячейки. Почти одновременно подали заявление на вступление в партию 20 человек. Помню, спрашиваю у одного жителя, Наума Полубца: «Почему вступаешь?». А он отвечает: «Кипучый мамэнт. Хочу помогать партийцам».

Но и здесь не обходилось без острых стычек, многих недоразумений. На собрании, кажется, в деревне Тонеж, меня засыпали вопросами: «А что будет, когда целая деревня не пойдет в колхоз?», «Какие права будут тем, кто запишется в колхоз?». И даже такое: «Кто вам дал это право так людей мучить?». До глубокой ночи я терпеливо объяснял людям, что к чему, и в конце собрания услышал приятное для себя: «Вот бы так сразу говорили, чего бы мы тогда сопротивлялись? А то: не пойдешь в колхоз — не будет тебе здесь места! Этот самый начальник милиции, который сегодня так мягко говорит, так к нему не подступиться было. Записывайся — и все дела...»

Но тогда, я должен вам честно признаться, все эти действия местных властей у меня, как уполномоченного, не вызывали не только протеста, а даже сомнений в правильности курса на сплошную и ускоренную коллективизацию. Слишком сильной была вера в необходимость революционной перестройки общества.

Ночью постучали в дверь...

— Увиденное и услышанное каким-то образом повлияло на ваше творчество?

— Конечно, повлияло. Но не только этот мой опыт уполномоченного. В те годы я много ездил по Беларуси. И с молодняковскими, и с «белопавскими» бригадами объездил все наши города, побывал на крупнейших заводах и стройках. И в меру своих способностей откликался на увиденное — стихами, поэмами, рассказами. Произведения мои печатались в журналах и газетах, выходили отдельными книгами.

Вместе с тем должен сказать, что было влияние и другого характера. Хоть творческая молодежь и дружила, несмотря на различную организационную принадлежность, были однако любители погреть руки на разжигании розни. Атмосфера была напряженная и нервная. Взаимные обиды, мнительность, обвинения, зачастую правдивые, но обязательно преувеличенные — с зернышка до снежной лавины.

В 1930 году прошли первые аресты белорусских ученых, писателей, бывших деятелей национально-освободительного движения. Угроза расправы нависла над Янкой Купалой и Якубом Коласом. Смертельный удар был нанесен объединению «Узвышша» и его органу — журналу под тем же названием. Были арестованы многие узвышевцы, а само объединение и журнал вскоре закрыты...

Против почти всех узвышевцев, в том числе и против меня, выдвигались самые невероятные политические обвинения. Беда в том, что я сам и моя литературная ровня не умели писать четко и ясно. Это давало возможность произвольного толкования произведений, незаслуженных придирок, а то и просто мошеннического передергивания.

— Как же вы могли работать в такой атмосфере?

— А мне и не дали работать. Все мои дальнейшие творческие планы были вскоре разрушены. Промозглой мартовской ночью 1933 г. ко мне довольно настойчиво постучали в дверь. Литературную работу пришлось приостановить как раз тогда, когда я начал становиться на ноги. А о том, что пережил в тюрьме и в ссылке, извините, не хочу рассказывать...

— Что же помогло выстоять, выжить?

— Вы знаете, может, это прозвучит немного высокопарно, но я скажу твердо: вера. Вера в наши идеалы, в лучшее будущее, в то, что роковая ошибка в отношении меня будет в конце концов исправлена и справедливость восторжествует. Об этом я даже стихотворение написал:

«Вот так я верил... Может, слепо,

но этим дни держал свои

и с пайкой лагерного хлеба,

а зачастую и без нее...»

А еще в это тяжелое время меня очень сильно поддержала моя жена, известная сегодня поэтесса Евгения Пфляубаум. Она, пожертвовав всем, не оставила меня в беде, пробыла все три года вместе со мной в ссылке. Сколько буду жить, буду ей благодарен за это.

— Скажите, пожалуйста, а как родился ваш псевдоним — Максим Лужанин?

— Тогда, в двадцатые годы, когда я начинал писать, было очень модно и даже престижно выбирать себе красивые, поэтические псевдонимы. Михась Чарот, Алесь Дудар, Сергей Ракита, Тишка Гартный... Ну вот захотелось и мне вместо простого Каратай выбрать фамилию более привлекательную, благозвучную. Стал думать. Земля наша белорусская богата лугами и луговинами. А там бурно растет много разных цветов. Таков же и наш язык — многоцветный и цветастый. Поэтому я и Лужанин. Что же касается имени Максим, то это в честь Максима Богдановича. Я хотел, чтобы это имя всегда было моим поэтическим эталоном.

В созвездии талантов

— Александр Амвросьевич, на вашем жизненном пути встречалось много ярких, талантливых личностей. Кто из них и чем вам запомнился больше всего?

— В этом смысле мне очень повезло. Поступив в 1924 году в Минский педагогический техникум, я оказался в гуще литературной, а чуть позже и общественно-политической жизни. Чтобы рассказать обо всех, с кем встречался, дружил, вел горячие, задиристые дискуссии, у кого учился жизни и творчеству, нам не хватит и целого дня. Поэтому, видимо, я остановлюсь только на тех личностях, которые оказали на меня судьбоносное влияние.

Прежде всего — о Янке Купале. Первый раз я увидел его у нас, на одном из техникумовских вечеров. Силами студенческого кружка устраивали «литературный суд над Лобановичем как общественным деятелем». Колас сидел в переднем ряду, серьезный, даже немного суровый. Рядом с ним был человек, который держался иначе. Он что-то говорил Коласу на ухо, ухмылялся и иногда даже аплодировал, когда «прокурору» или «защитнику» удавалось запутать кого-либо из свидетелей. Сидя сбоку, я не мог хорошо рассмотреть лицо этого человека, но непроизвольно почему-то следил больше за ним, чем за тем, что происходило на сцене. И не один я так делал: многие взгляды и головы были направлены в сторону незнакомца. Вдруг он обернулся назад, и я узнал: Купала!

Но в тот вечер ни посидеть с любимым поэтом, ни тем более поговорить с ним не удалось. После «суда» Купала и Колас вышли из клуба вместе и направились вниз по улице к реке.

Однако я не терял надежды, что еще увижу Купалу. И такой случай вскоре представился. Однажды молодые литераторы, сидя в Доме писателя на Советской улице, делились впечатлениями о недавнем литературном вечере, где выступал и народный песняр. Николай Никонович, наш весельчак и пересмешник, довольно удачно имитировал Купаловское чтение. Тем временем бесшумно отворилась дверь, и голос, очень похожий на тот, который мы слушали, прервал имитатора:

— А ничего себе выходит, лихонько!

Вошел Купала. Озадаченный, Николай покраснел и хотел сбежать. Но Купала задержал его и, чтобы снять возникшую неловкость, повел нас в буфет. Вот где мы уже наговорились!

Знаете, Купала вообще был сдержан в проявлении чувств, раскрывался перед собеседником нечасто и ненадолго. Говорил мало и скупо, оживленный разговор поддерживал разве что в кругу приятных ему людей, когда был в особенно хорошем настроении.

Это не значит, что он искал уединения. Купала любил бывать среди людей, и люди ценили и умели ценить его присутствие. Поэтическую молодежь того времени тянуло к Купале, двери его гостеприимного дома не успевали закрываться за многими посетителями. Он знал в лицо всех, кому удалось написать десяток приличных строк.

— Вы были знакомы, даже, кажется, немного дружили с Кузьмой Черным.

— Ну, дружили — это, может, и громко сказано. Но отношения между нами действительно были очень теплыми, искренними, общительными. Первый раз я увидел Кузьму Черного в начале зимы 1925 года. В редакции «Звязды» было чтение новых произведений. Собралось много присутствующих — молодых литераторов, студентов университета, сотрудников редакции.

Кузьма Черный сидел на стуле между двумя столами, спиной к окну. По первым рассказам, так или иначе связанным с военной темой, и по псевдониму, писатель представлялся мне высоким, широкоплечим здоровяком, с громким голосом, в кожаной куртке. И каково же было мое разочарование, когда я увидел тихого белокурого человека в «миншвеевском» мышастом бобрике. Молодое, слишком белое, как будто немного болезненное лицо с резко очерченной губой и раздвоенным подбородком. Привлекал внимание только прекрасный высокий лоб, который придавал лицу выражение задумчивости, глубокого раздумья.

Читать Кузьме Черному пришлось последним, когда аудитория уже устала. Поэтому читал он медленно, не совсем четко, без всяких усилий подчеркнуть, преподнести эффектный момент. То ли из-за этой беглости произношения, то ли из-за отсутствия различных модных в то время литературных фишек повествование не оказало впечатления на присутствующих. Зато замечания, справедливые и несправедливые, посыпались как из мешка. На удивление, Черный никому не возражал. Он свернул рукопись и, сказав что-то вроде «надо одуматься», начал одеваться...

Года через полтора на одном из подобных литературных собраний мне уже довелось читать самому. В одном из прочитанных стихов были строки, где говорилось, что я слышу под ногой каждый камень и даже шуршание песка. Эти слова не претендовали ни на какие обобщения и были вызваны исключительно катастрофическим состоянием моих студенческих ботинок. Однако Черному что-то в них понравилось. Он усадил меня рядом и непривычно долго говорил о поэзии, об учебе. Потом спросил:

— А ты не болен?

Я смутился.

— А почему ты когда идешь, так ногами шаркаешь?

Проклятые ботинки! Я действительно боялся поднимать ноги, чтобы не показать протоптанных до дыр подошв.

Черный взглянул на меня и обо всем догадался.

— Заходи ко мне в «Деревню». И стихи захвати, чтобы к жатве подошли. По-моему, хорошо делаешь, что проще писать стараешься. А ботинки — купишь...

С того времени при встрече он, держа мою руку в своей, чуть отступал, внимательно осматривал мою обувь, крутил головой, и мы дружно хохотали.

«Пересолы» и «недосолы»

— Как интересно было бы еще послушать от вас рассказы о других ваших друзьях-коллегах — молодняковцах Павлюке Трусе, Олесе Дударе, Сергее Дорожном, «узвышенцах» Адаме Бабареке, Владимире Дубовке, Иосифе Пуще, Андрее Мрое... А сегодня не могу не спросить о Владимире Короткевиче. Знаю, что вы благословили в печать его самое значительное и, возможно, самое мучительное произведение — роман «Колосья под серпом твоим», написав для издательства небывало большую рецензию с множеством критических замечаний, после которых автор, вроде бы, очень на вас обиделся.

— Нет, все было немного не так. Однажды в издательстве мне показали несколько пухлых папок, объяснив, что это рукопись романа Короткевича «Колосья под серпом твоим». Роман уже печатался в журнале «Полымя», но в очень сокращенном и отредактированном варианте. А это — рукопись в ее первоначальном виде, как она сошла с писательского верстака. И теперь издательские работники не знают, что с ней делать. Я изъявил желание произведение почитать и написать рецензию. Издатели обрадовались и благословили. Перетаскав папки в машину, я отвез их на дачу и засел за чтение.

Конечно же, в романе огромных размеров, каких у нас еще не было, молодой автор не со всем успел совладать. Где-то не доглядел хорошего вкуса, где-то не учел особенностей времени. Однако неточности и неясности, переборы и недосолы, о которых довелось слышать в редакции «Пламя», не виделись мне непреодолимыми. Ведь было главное: произведение жило, и жизнь в него вдохнул настоящий талант. Автор поднял немалый слой, создал широкую панораму героических и трагических событий накануне восстания 1863 года. Увлекали многие эпизоды, где дышали, действовали, грустили и радовались живые люди, каждый со своим лицом и заботами, создавая атмосферу правды, которую не подменишь, и которую называют художественной.

Обо всем этом я и сказал в своей рецензии, сделав, однако, и значительное количество не всегда деликатных замечаний. При этом оговорил, что это, скорее и не замечания, а сетования придирчивого читателя, что вот здесь автор мог сказать лучше и почему-то не сказал, здесь, вместо того чтобы идти прямо, сделал крюк, там — вдохновенно лепил образ и вдруг — неточным словом, непродуманным поступком пересолил или перегорчил его, а там — налил краски, когда нужно было чуть-чуть мазнуть кистью.

И подытожил свои замечания так: время, которое отделяет автора от написания романа, дает возможности для трезвого рассуждения и действий в отношении написанного им с любовью, талантом и осведомленностью.

— И что Короткевич?

— Воспринял довольно спокойно. Даже сказал: «Ну вы немного подсластили, чтобы в издательстве не приставали...»

— Но это еще не все, — сказал я тогда. — Больше всего здравого смысла — у «птичек» на каждой странице. Долго писать надо.

— А вы не пишите. Сядем, перелистаем рукопись. Что-то сразу поправлю, а кое-что потом, подумав.

Так и сделали. Несколько дней мы с Володей работали не разгибаясь с утра до вечера. Значительную часть замечаний сняли, остальные, более серьезные, он забрал домой — подумать.

Каково же было мое разочарование, когда через некоторое время папки снова попали в мои руки и я увидел, что Володя только аккуратненько постирал следы карандаша на обозначенных нами страницах — вот и вся работа. Не скрою, стало горьковато.

И тогда я первоначальный вариант рецензии стал дополнять другими своими разочарованиями и пожеланиями. Получилось и вправду многовато — 75 страниц машинописи. Когда рецензия была закончена, Володя приехал ко мне, почитал, признался, что вернул рукопись «из-под горячей руки», не надеясь на выход книги после любых переделок.

— А как сейчас? — спросил я.

— Сейчас надеюсь.

И сам отвез рукопись в издательство.

— У каждого писателя, как известно, своя манера писания, свои неписаные правила и привычки. А как работал Короткевич?

— Как работал? Ночью и быстро. С папиросой и стаканом черного кофе, за ночь не одним. Ни разу я не видел, чтобы он писал, обложенный стопками книг. Казалось, что он и не обращался к книгам и документам, извлекая все нужное из глубины бездонной своей памяти.

Однажды я имел возможность непосредственно наблюдать, как Володя работает. Редакция «Пламя» попросила его написать обо мне статью. Володя приехал в наш дачный поселок с самого утра. Разговаривая обо всем на свете, о нем и обо мне, о наших родных, печалях и предпочтениях, мы провели день и завтрашнее утро. Володя не расставался с блокнотом, время от времени что-то помечая. Уходя попросил почитать что-нибудь из нового. Я выбрал отрывки из поэмы «Так рождался новый мир». Володя быстро записывал отдельные строфы. Взять переписанные на машинке разделы отказался, сказал, что записал точно.

И правда, читая в журнале его статью, цитаты, записанные, казалось бы, путано, нигде не были видоизменены, даже необязательные, интонационные знаки препинания стояли на своем месте. Скорость чтения и записывания у него была удивительнейшая, можно сказать, молниеносная. Как и способность запоминать.

Мечтал добраться до моей библиотеки, особенно некоторых исторических и литературных раритетов. А часто мы просто обменивались детективами, обычно на польском языке. Одну книжку, очень понравившуюся, даже собирались вместе перевести. Помешала болезнь, с которой он надолго слег в больницу.

Последний раз он позвонил мне по телефону где-то в середине дня. Я обрадовался. Надеялся, что за телефонным звонком придет и сам, и поплывет у нас, как обычно, широкая беседа со ссылками на великие тени предшественников, услышу пересказы смешных и трагических происшествий, а знал и помнил Володя больше, чем можно представить, был человеком ума действительно энциклопедического.

Но трубка разочаровала.

— Еду на Припять, — почему-то вздохнул Володя.

На уговоры, что он еще не поправился после болезни, что в путешествии том неизвестно где будешь ночевать, что придется съесть, говорил одно:

— Поеду. Со мной хорошие ребята. А может, это последний раз.

Так и напророчил себе. Больше мы не увиделись, не обменялись ни словом.

— Значительную часть своей жизни вы провели рядом с Якубом Коласом, работая у него литературным секретарем. Что дало вам это сотрудничество как писателю и как человеку?

— Очень многое. Хочу сказать, что Колас живет во мне сразу в нескольких ипостасях. Во-первых, как учитель — в прямом, буквальном смысле этого слова. В педтехникуме я учился у него методике преподавания родного языка. Во-вторых, как литературный наставник. В те годы, когда мне пришлось начинать свой путь в литературу, крупных поэтических произведений, кроме Колосовских, еще не было. И я многому учился у Коласа. Позже, когда я уже стал работать с ним, эта учеба приобрела форму живых непосредственных бесед. Он очень строго относился к моему творчеству. Не оставлял без внимания ни одного небрежного слова, неточного выражения... Однажды, не показав рукопись Коласу, я напечатал часть своего произведения в журнале. Он искренне обиделся. Мои оправдания, что я постеснялся его беспокоить, отнимать время, он не принял. «А ты слушаешь то, что я тебе читаю?». После этого любую свою рукопись на первую читку я нес Коласу, и он всегда делал самые точные замечания, давал самые дельные советы.

И третья ипостась — чисто человеческая. Колас по натуре был вообще довольно сдержанный, до разговоров с мало знакомыми людьми не большой охотник. Но если кому доверял, то уж откровенничал настежь.

Не сразу сошелся с ним и я. Колас долго ко мне присматривался, не раз и не два испытывал меня в разных обстоятельствах. Знакомство началось с совместной поездки в Москву. Еще по дороге, в купе, разговорились. Колас много и хорошо рассказывал о себе, о работе в Пинском районе, о судебном процессе и тюремном заключении, о том, как создавалась «Новая земля». А когда приехали и поселились в гостинице, Колас неожиданно предложил перейти к нему в номер: «Вдвоем будет веселее...»

С тех пор Колас словно заменил мне отца. Сколько у нас было с ним искренних, открытых, сердечных разговоров! Многое я выслушал, много записей. Книга «Колас рассказывает о себе» состоит как раз из этих записей.

Беседу вел Зиновий Пригодич.

Духовность, нравственность — первичны

Один из героев Зиновия Пригодича, его собеседник по книге диалогов «Фигуры», сказал: «Духовность, нравственность — основа профессионализма...» Читая книги известного в стране публициста, прозаика, поэта, журналиста, который отдал часть своей жизни и «Звязде», и газете «СБ. Беларусь Сегодня» (был в «Советской Белоруссии» главным редактором), убеждаешься, что Зиновий Кириллович — искатель в людях как раз в первую очередь духовности, нравственности. За внешней неброскостью художественных образов и символов, которые помогают писателю делать его тексты привлекательными, скрывается теплота, щедрость мыслей, рельефность доброты и сострадания, без которых и мир не интересен даже самыми цветными своими проявлениями.

Еще в 1974 году увидела свет первая книга Зиновия Пригодича — «Здравствуй, сад!» С тех пор вырос настоящий сад книг талантливого и чрезвычайно интересного автора. Меня лично радует активная работа литератора над диалогами, разговорами, интервью. Напечатанные в «Полыми» (а иногда — и в «Звязде»), они показывают выбор писателя, его желание посредством интересных личностей создать портрет времени, портрет нашего Отечества на определенном отрезке исторического, общественного развития. Валерий Аксененко, Леонид Захлевный, Георгий Поплавский, Янка Сипаков, Анатолий Сульянов, Адам Мальдис, Иван Миско, Мария Захаревич, Михаил Дриневский... Каждый из собеседников писателя интересен и своей творческой биографией, и своими мыслями. Но интересно выстроены и диалоги с ними. В этом — заслуга Зиновия Пригодича. Неслучайно газетные и журнальные публикации впоследствии становятся книгами.

Диалоги, беседы выделяют писателя как тонкого знатока человеческой психологии, нежного в отношениях с собеседниками журналиста. Выбрав правильную интонацию и в сборе материала, и в выкладывании его читателю, Зиновий Пригодич завоевал доверие... А это тоже очень важно, это в значительной степени влияет на открытость, искренность, взаимные симпатии.

...В последнее время к читателю пришли и публикации Зиновия Пригодича, посвященные его поездкам за пределами Беларуси. И в этих документально-художественных текстах писатель выступает искателем лучших черт человечества, литератором, который и в рассказе о других народах и странах утверждает идеалы гуманистического развития общества.

Николай Берлеж, 21 октября 2014 года. Источник: газета «Звязда»,

в переводе: http://zviazda.by/2014/10/57921.html